来源:《中国外汇》2023年第18期

作者:莫申生 刘岗

对部分全国外向型企业问卷调查的结果表明,企业在践行风险中性理念方面还存在问题和短板,建议从树立风险中性理念、建立套保制度、合理运用套保策略和工具三个层面进行探索实践。

近年来,人民币汇率双向波动增强,加之全球经济衰退风险上升、地缘政治风险加大等外部形势更趋复杂,企业汇率风险管理显得尤为重要。金融管理部门和自律机制积极推动市场主体树立和坚持风险中性理念,企业汇率风险管理意识整体有所增强,但在微观行为层面仍存在认识不足、单边押注等问题。笔者所在部门通过调查问卷深度分析企业风险中性行为,以助力企业更科学地规避汇率风险,切实提升汇率风险管理水平。

企业汇率风险中性行为分析

外汇局数据显示,2022年,企业利用远期、期权等外汇衍生品管理汇率风险的规模达1.3万亿美元,较2021年增长15%,企业套保率较2021年提高2.4个百分点至24%,企业汇率风险管理意识不断增强。为更好地通过企业微观行为了解汇率风险管理现状,笔者所在部门设计并发放问卷对全国部分外向型企业的汇率风险管理情况开展调研,获得有效问卷432份。通过对问卷调查结果的分析,对外向型企业汇率风险管理基本情况、风险中性认知、避险现状等方面有更深入的了解。

第一,在汇率风险管理整体情况上,不同规模、经营模式的企业有较大差别。根据问卷结果分析,一是企业应用套保产品年限与企业规模呈正向关系。利用外汇套保产品进行汇率风险管理的年限主要集中于1年以下,拥有5年以上套保经验的比例整体偏低,小微企业尤其缺乏汇率风控与套保经验。二是企业应用外汇衍生品进行套保的比例随企业规模递增而上升。大型、中型、小型及微型企业利用衍生品保护外币资产的平均比例分别为27.9%、24.7%、17.9%和16.8%。三是企业经营模式与汇率风险管理有较大关系。生产型企业办理衍生品比例24.2%,外贸型企业为32.9%。出口型企业汇率避险更为主动,套保企业占比35.3%;进口型企业衍生品应用比例仅21.8%。

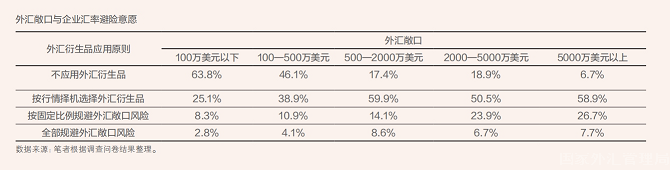

第二,在风险中性认知上,超半数企业有正确理念,且认知水平随外汇敞口增加而提高。问卷结果显示,超半数样本企业采用按照固定比例或根据行情择机应用外汇衍生品的方式,且随着外汇敞口的增加,通过衍生品避险的比例逐渐提高(见下表)。从办理汇率套保初衷看,40%的企业认为,规避汇率波动风险是套保主要目的,但也希望带来额外利润;56%的企业以订单成本为导向制定汇率避险目标,额外收益不在考核范围内;以衍生品谋利作为主要目标的仅占4%。

第三,在汇率避险策略上,半数企业选用外汇衍生品,并以远期作为主要的汇率风险管理手段。一是在风险应对策略上,有规避汇率风险意识的企业中,48%选择外汇衍生品作为对冲工具,19%和16%分别选择跨境人民币结算与提前(延期)收付汇策略,此外还有签订货币保值条款、选择有利的计价货币价格等方式转移汇率风险。二是企业使用的衍生工具中,57%为远期,5%为掉期,38%为期权等其他工具。远期因直接的交易规则和较透明的交易价格在现阶段更易被企业所接受,是主要的汇率风险管理手段;掉期的头寸管理功能尚未得到充分的发挥;期权以其搭配使用的灵活性,被企业接受的程度在不断提高。

从上述调查问卷结果看,部分企业在汇率风险管理方面仍然存在一定的风险中性意识不足、套保制度缺失、相关人才配置有限、对套保产品认识存在偏差等问题,且企业规模越小,问题越明显。面对市场波动,一些企业无法坚持风险中性理念进而运用衍生品管理自身外汇敞口,往往因期待获得额外收益或存在“追涨杀跌”思维而错失锁汇时机。

企业汇率风险中性管理建议

风险中性理念的树立并非朝夕之功,需要市场主体通过避险实践不断加以提升。针对企业汇率风险管理存在的上述问题,建议从以下三个层面进行针对性的改进和完善。

树立正确的套保理念

一是充分认识套保的实质。汇率套保应理念先行,明确汇率套保是为了规避未来汇率波动对企业生产经营的影响,其意义在于锁定汇率不确定性,绝非赚取超额利润的手段。因此,一方面要避免完全随行就市,不做任何套保;另一方面要杜绝“赌博投机”心态,防止利用衍生品谋利、偏离主业而导致实质风险。

二是盯住“订单成本”“财务成本”两个锚。套保的核心是锁定订单成本和财务核算成本,若汇率波动导致成本无法覆盖,则会产生真正的经营损失。以订单成本和财务成本作为套保的锚,并结合市场价格的变化进行分批套保,才能实现有效的汇率避险效果。

建立规范的套保制度

建立规范的汇率套保制度,是企业有效管理汇率风险的保证。一个完整的汇率套保制度包括确定目标、套保决策体系、具体套保操作与事后考核评估四方面内容。

一是设定管理目标。可由企业决策层根据外汇资产负债管理要求,结合汇率波动情况,明确汇率管理目标,根据目标建立起一套完善的汇率风险管理制度和权责对等的财务授权体系。

二是套保决策体系化。重视企业内部各部门间的协调,进行内部制度和风险管理建设,将外汇风险管理措施嵌入到企业全面管理和业务流程中,并将相应的政策和流程明确化、系统化。

三是套保具体操作。借助银行专业能力,加快企业外汇人才的培养,汇率风险管理人员或团队负责根据授权对通过的方案进行具体实施,根据套保目标、企业决策和金融机构策略建议,选择产品进行套保,在遇到市场极端情况时,及时向外汇风险评估团队进行反馈。

四是重视事后考核评估。定期或不定期对汇率风险管理团队的套保工作进行评价,避免将锁汇汇率与到期日即期汇率做比较,切忌让套保团队变相承担预测市场走势的心理负担。对于考核标准,可以考虑从设定的套保目标、订单或核算成本及市场平均价等维度进行设置。

运用合适的策略和工具

从近10年美元对人民币汇率来看,具有双向波动明显、震荡中枢逐步抬高的特征,呈现类似“喇叭”的波动形态。在实务中,企业可通过“分级管理策略”进行汇率避险,即在不同汇率区间采取针对性的汇率管理方案,并遵循“价格越好越要锁”的交易逻辑。

企业在践行风险中性理念的前提下,在具体运用中可根据实际情况通过“分级管理策略”进行适当套保。以出口企业的结汇为例,在汇率波幅加大的情况下,可将汇率分成不利(比如6.05—6.55)、中性(比如6.55—7.05)、有利(比如7.05以上)三个区间。当汇率在不利区间,可考虑少量锁定,价格越低、仓位越轻,产品上可选择买入期权或通过掉期以时间换空间,近端先结汇获得流动性,并保证汇率反转带来的波动机会;在中性区间,可相机选择远期、期权和掉期等产品;在有利区间,可分批锁定结汇,价格越高、仓位逐步增加,避险产品可通过远期、期权或通过产品组合规避汇率风险。通过上述“倒金字塔”型的汇率管理策略,有效提升企业锁汇的平均价格,从而扭转因预期差和恐慌情绪导致的汇率高点未办理、低点仓位重等风险。进口企业的购汇则可按照上述思路进行反向操作。

在交易工具选择上,随着汇率波幅扩大,企业对签约价格的敏感度和时效性要求越来越高,可选择银行线上交易渠道在线办理交易达成管理目标,如浙商银行“浙商交易宝”支持企业通过电脑端或手机应用程序(APP)随时随地自主在线发起交易,提供委托挂单、夜盘交易、存续期管理等特色功能,通过数智化运用提升企业避险效率和灵活性。

作者莫申生系浙商银行总行国际业务部副总经理

作者刘岗系浙商银行总行国际业务部产品经理